杨绛先生把读书比作“隐身”地串门,她说:“要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事前打招呼求见,也不怕搅扰主人,翻开书面就闯进大门,翻过几页就登堂入室,而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别,或另请高明,和它对质。”

为进一步提升我园教师在课程建设工作方面的专业素养,促进教师转变思维以使课程的创生是基于对幼儿游戏与探究过程中思维发展的循证过程,尝试破除长期以来看似以幼儿兴趣主导实际仍隐存着教师主导幼儿追随痕迹的问题,不断追寻课程创生的初心。业务园长单老师在大量专业书籍中仔细删选甄别,于本学期向全园教师推出《从儿童的兴趣到思维:运用探究循环规划幼儿园课程》一书,并于本周亲自发起课程建设论坛之专业书籍进阶阅读活动的系统领读活动。

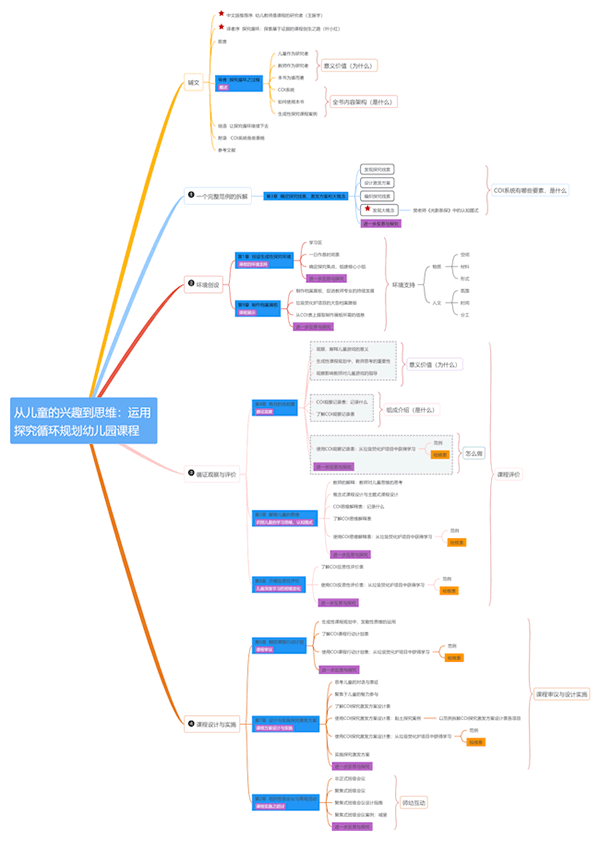

一、脑图架构,概览全书

单园长事先准备了本书的思维导图,并结合我园教师日常熟知的环境创设、循证观察与评价、课程审议、课程设计与实施等课程建设各工作环节对书中各章节内容进行了初步但详细的梳理,使全体教师对全书架构一目了然,并与前期实践经验产生链接。

二、深入学习,探寻原旨

接着,单老师从生成性课程的特性与教师面临的困难、运用“探究循环”应对生成性课程的不确定性、梳理“探究问题”形成生成性课程的框架与边界等方面详细介绍了译者叶小红博士的思考。单老师反复向教师们强调:阅读一本经典,就需要从反复揣摩、体会作者、译者等专家、大师的思考与感悟开始,从而引领我们的保教实践向更加专业、更加适切幼儿生活、游戏与探究的方向前进。

三、自主阅读,书海启航

各教研组利用业余时间各自结对,三三两两在幼儿园的各个角落共读共探,结合原有课程实践经验,共析书中各要素在工作中的体现与差异,共探幼儿在游戏与探究中、言语表达中所体现的思维点,交流自身的心得体会以及课程实践的可能与调整。

四、线上研修,多维访学

为了更好地对著作有更加全面和深刻的初认识,在单园长的推荐下,我园教师利用网络平台自研自修叶小红博士的专题讲座《从儿童的兴趣到思维——基于游戏生成高质量课程》,在叶博士的讲解与案例中进一步体会运用COI“探究循环”进行课程创生与原先自身课程实践之间的差异,以求更好改善自身课程创生工作。

五、学有所感,交流共进

“学而不思则罔,思而不学则殆。”学思问答之间蕴含着专业学问的研修之道。老师们通过多样化的途径对书中理论和案例进行初步的学习和探究,留下了思考的足迹。

冯理杰(14年教龄):回归儿童真实生活,以儿童的需求出发去生成课程。老师们的困境是:知道生成式课程好,但是不知道该怎样下手?如何实施生成式课程不难,难的是有质量的生成性课程!复制黏贴容易,但是要在没有提前预设计划的情况下,在灵活的变化中接住孩子抛出来的问题,生出一个刚好适合孩子的挑战难度,融入教师的教育设计目的,支持到了儿童发展需求的课程,很难!《从儿童的兴趣到思维》本书就给老师们指明了一条新路,它是一个方法论,指导教师克服课程生成的随意性、盲目性和成人本位。

孙莹恬(6年教龄):生成性课程如同花朵,会随着幼儿的兴趣需求、教师的互动支持而有不同的发展趋势,百花有百态。但在“赏花”的同时,我们也应该更加关注“花朵”背后的事物——师幼的互动、环境的影响、教师的观察与支持等等,《从儿童的兴趣到思维》一书,可以系统的将我们所需要做的事梳理成一个能够有效促进幼儿思考发展的循环,在此基础上,帮助我们更好的鼓励、追随、支持幼儿的游戏与活动。

文霞(3年教龄):以“儿童的兴趣”作为班本课程的行进路线就像是一个“没有剧本的即兴表演”,让整个课程充满了惊喜。但这也更需要老师具备较高的专业能力,根据幼儿的兴趣、行为、话语给予有效的支持。挖掘幼儿行为背后的原因和兴趣点,真正读懂儿童、理解儿童的想法和意图,推测幼儿的思维方式,让幼儿从兴趣到思维的转变。

徐莹则(1年教龄):生成课程,在我的理解中是没有统一内容的课程,教师与幼儿密切链接在追踪幼儿兴趣点的基础上泛衍开来,幼儿成为课程内容的建设者、开发者、创造者……这也大大体现了生成课程活动内容、活动目标的宽泛性、动态性、灵活性,把课程“还”给孩子,让幼儿真正成为活动的小主人,自由地去感受、去发现、去成长!

“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”以课程建设为目标的持续性混合式研修自此扬帆起航,我们将秉持脚踏实地的作风、知行合一的原则,将理论学习与保教实践相结合,在接下去每一个章节的学习都将思考与课程实践的各个环节、各个实际问题相结合,探求系统化、综合化、多样化的进阶阅读研修之路。